Internet, conexão e desigualdade

É urgente um esforço coletivo, político e multissetorial, que garanta uma internet livre e democrática.

Uma coisa ficou certa nos tempos em que vivemos: a internet se tornou um bem essencial, uma presença constante nas nossas vidas, principalmente as urbanas, tão contaminadas pelas necessidades inventadas de comunicação instantânea a longa distância, de acesso à informação (mais ou menos apurada) em tempo real e de uma série de "vantagens" que aprendemos a dar valor.

Além disso, a internet transformou a maneira como trabalhamos, aprendemos e vivemos nos últimos 20 anos.

Mas duas perguntas sempre pairam sobre minha cabeça: como medir a real qualidade da internet que consumimos? E como garantir que todos, sem exceção, tenham direito a acessar uma internet de qualidade?

Uma história para ilustrar: por cinco anos, fui uma das jornalistas responsáveis pela comunicação do Observatório de Favelas. A sede do Observatório fica no Conjunto de Favelas da Maré, onde fiz grandes amigos e passei momentos inesquecíveis de muito afeto e aprendizado.

É preciso que os governos e corporações garantam condições básicas de qualidade e uso da internet.

Se você não é do Rio de Janeiro, não deve saber que a Maré, um bairro com mais de 140 mil moradores, fica localizada entre o maior campus da Universidade Federal, a UFRJ, e a sede científica e política da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.

Para além de toda a negligência do poder público com a população da Maré – as incursões violentas e frequentes da polícia, o racismo ambiental que atinge o bairro –, uma das coisas que mais me chocava era o fato de que, mesmo geograficamente localizada entre os maiores polos públicos de conectividade e tecnologia, a população da Maré só tem acesso a uma única operadora de banda larga, com conexão limitada e a preços inacessíveis para a população mais pobre.

A internet ainda não é um direito. Pelo menos, não na Maré.

Em 2023, 84% dos brasileiros e brasileiras eram usuárias de internet. O dado é da pesquisa TIC Domicílios, de responsabilidade do Comitê Gestor da Internet do Brasil, que mapeia, desde 2005, o acesso às tecnologias da informação e comunicação (TICs) no país.

Recebi essa boa notícia (boa, se formos comparar com o fato de que em 2005, só 13% dos domicílios tinham internet) no seminário "Para além do acesso à Internet: como garantir a conectividade significativa", que aconteceu nos dias 16 e 17 de abril, em Brasília, do qual participei como convidada para comentar os dados.

A questão central do evento e da pesquisa inédita lançada na ocasião é: que internet é essa que está sendo consumida por tanta gente? Esses dados genéricos precisam ser analisados de forma mais qualificada, permitindo que a gente entenda como o acesso ocorre, com qual regularidade, a partir de quais dispositivos.

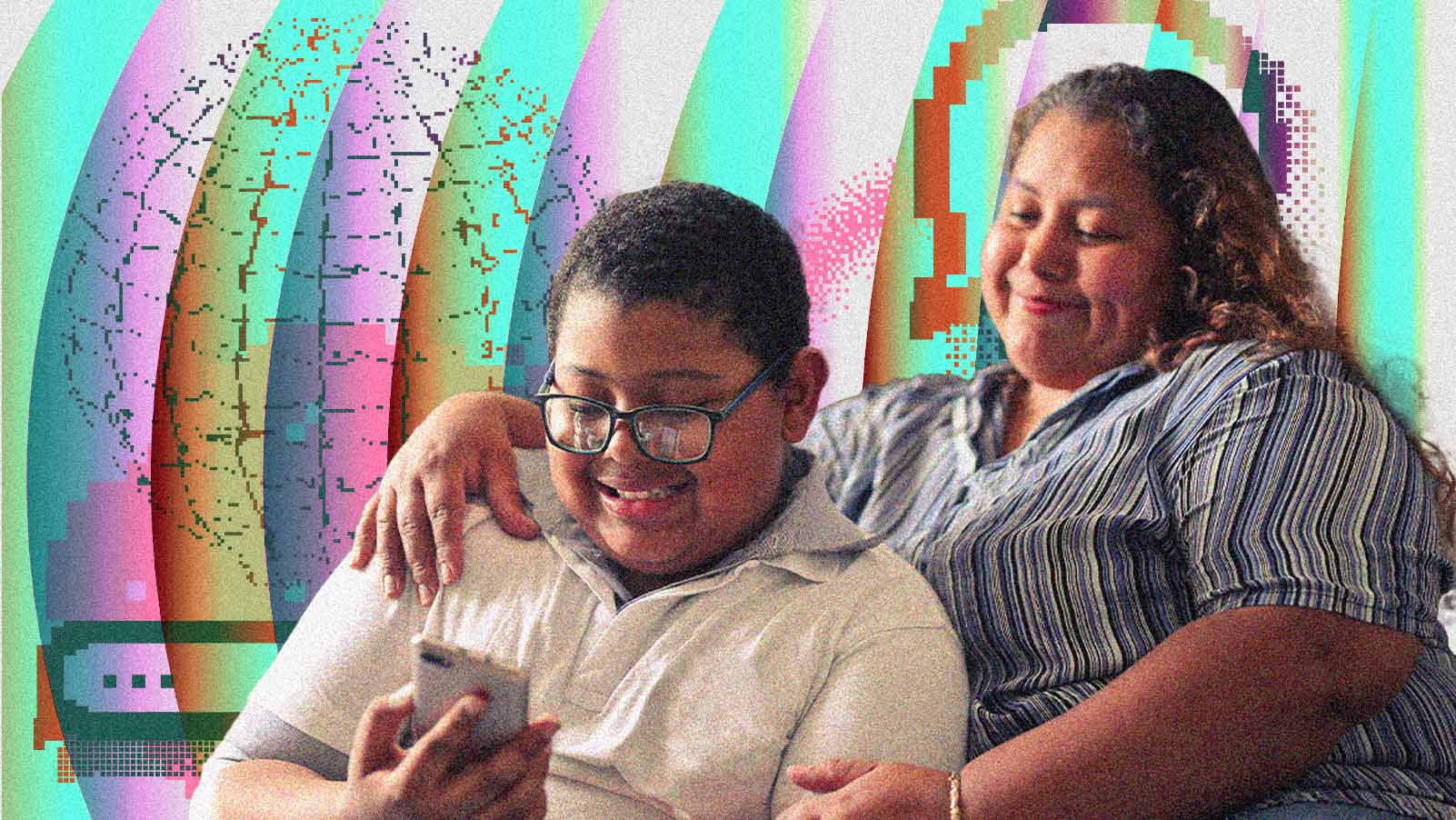

Os primeiros exercícios já dão conta da desigualdade que afeta todas as áreas da vida brasileira: 58% das pessoas acessam a internet apenas pelo celular. Deste grupo, 64% se autodeclaram pretos. Está dada mais uma camada tecnopolítica do racismo brasileiro.

Esse tipo de análise só é possível hoje porque existe um conceito chamado "conectividade significativa", que vem sendo desenvolvido por pesquisadores do mundo todo, como aqueles ligados ao Alliance for Affordable Internet (A4AI) e à União Internacional de Telecomunicações, por exemplo.

Uma conectividade significativa demanda o exercício pleno da cidadania, da inclusão e da liberdade democrática no ambiente digital.

É preciso que os governos e corporações garantam condições básicas de qualidade e uso da internet, que, segundo a A4AI são: uma conexão com velocidade 4G; ter pelo menos um smartphone próprio; uma conexão de banda larga ilimitada em casa, no trabalho ou no local de estudo; e uma frequência de uso diário de internet.

Esses pilares foram definidos a partir da escuta de pessoas diversas que querem ter a possibilidade de fazer streaming de vídeos, chamadas de vídeo com seus parentes e amigos, querem assistir aulas online, assistir aos noticiários, checar notícias e informações rapidamente. As pessoas querem participar plenamente da sociedade e a internet é uma ferramenta indispensável para isso.

Os desafios são muitos e as saídas também. Uma das falas que me tocou no evento do CGI foi a da Elena Wesley, que apresentou uma campanha de abrangência nacional, organizada pelo data_labe e pelo Instituto Iris em nome da Coalizão Direitos na Rede chamada "Libera Minha Net!".

Elena contou que, desde 2016, as operadoras de telefonia utilizam um modelo de negócio baseado na tarifa zero (ou zero rating) e na franquia de dados.

Funciona assim: você compra um pacote de dados limitado. Quando acaba, as operadoras restringem o acesso à internet mas "liberam" o uso de aplicativos específicos, como WhatsApp, Instagram e Facebook.

Assim, em vez de oferecer uma internet contínua e a liberdade de acessar o que quiser, o usuário fica na mão de corporações que estão interessadas em coletar dados de forma massiva, além de interesses opacos.

A campanha considera o zero rating ilegal, já que o O Marco Civil da Internet – a legislação que regula o setor – prevê que a internet tem que ser aberta e que seu uso deve prever oportunidades iguais para todos. Isso deve significar autonomia para que todo mundo possa escolher o que acessar, em quais plataformas e aplicações desejar.

Um dos efeitos nocivos dessa política é a impossibilidade de checar informações com qualidade. Quem usa apenas as redes sociais para se comunicar recebe uma enxurrada de informações sem ter a chance de clicar em links, pesquisar em outros canais ou verificar as publicações originais.

É urgente um esforço coletivo, político e multissetorial, que garanta uma internet livre e democrática. Isso passa por investimentos em termos de infraestrutura de conexão, mas também por políticas de acesso a dispositivos melhores, regulação da operação das big techs no país, assim como apoio a projetos de redes comunitárias que se apresentam cada vez mais como uma alternativa popular e emancipadora.

As redes comunitárias podem levar o acesso à internet a locais com pouca oferta de infraestrutura e serviços, regiões onde modelos exclusivamente comerciais não se sustentam, como comunidades rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas.

conectividade significativa demanda o exercício pleno da cidadania, da inclusão e da liberdade democrática no ambiente digital.

Os projetos quase sempre preveem a capacitação de indivíduos e comunidades, permitindo que as pessoas desempenhem um papel ativo como proprietários da infraestrutura local de internet e de comunicação.

Segundo a pesquisa do CGI, a região Norte é a mais afetada (44% da população) pela conexão precária e pelo descaso do Estado. Durante o evento ouvi, com atenção a companheira Juliana Albuquerque, que compartilhou suas experiências com uma conexão precária no Amazonas, estado onde apenas 12% da população acessa a internet de forma significativa.

Em São Miguel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, onde vive a maior população indígena do Brasil, Juliana ajudou a fundar a Rede Wayuri, que produz programas em áudio e vídeo para informar mais de 750 comunidades e 23 povos do rio Negro.

As notícias são produzidas por mais de 30 jovens indígenas e dependem da internet para circular. O coletivo tem experimentado redes comunitárias para melhorar sua conexão e ainda avança no uso de radiofonia e transmissão de arquivo por bluetooth ou apps como ShareIT.

Os problemas são estruturais e históricos, obviamente. O que ainda me anima é a resiliência, a luta e o ativismo do povo, que não nos deixam esquecer que a internet também é um direito.