O dia que dura 136 anos

Para além das escravidões contemporâneas, o alvorecer do 14 de maio – o dia sonhado como o primeiro pós escravidão – nunca chegou

“No dia 14 de maio, eu saí por aí

Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir

Levando a senzala na alma, subi a favela

Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci

Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia

Um dia com fome, no outro sem o que comer

Sem nome, sem identidade, sem fotografia

O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver

No dia 14 de maio, ninguém me deu bola

Eu tive que ser bom de bola pra sobreviver

Nenhuma lição, não havia lugar na escola

Pensaram que poderiam me fazer perder

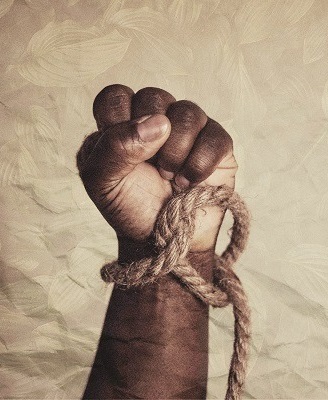

Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta

Eu sei o que é bom, e o que é bom também deve ser meu

A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa

Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu”

(14 de maio, canção de Lazzo Matumbi)

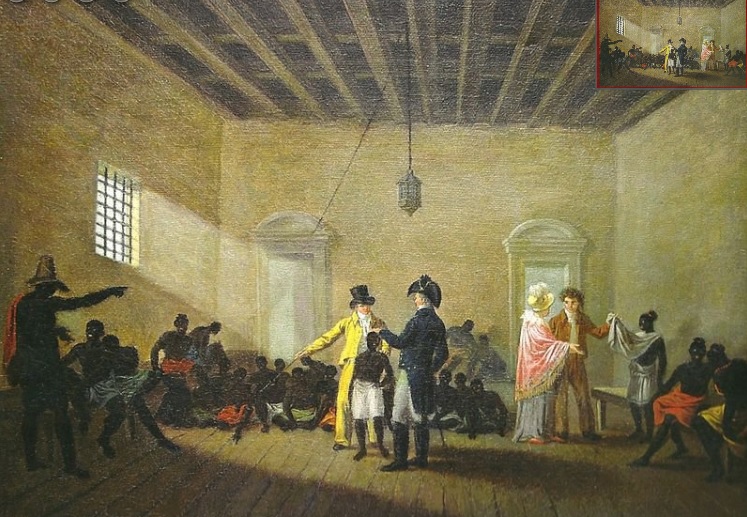

O ano era 1888. O Brasil assinava a Lei Áurea, decretando o fim da escravidão. Historicamente, o dia 13 de maio de 1888 ficou conhecido como o “Dia da Abolição”.

Etimologicamente, o termo “abolição” faz referência ao ato de abolir, acabar, dar fim à algo. Assim, dá-se a entender que a Lei Áurea abole a escravidão. Mas não. É importante percebermos que, em 13 de maio de 1888, o que é abolida é a escravatura. E não a escravidão.

Muito mais do que um jogo de palavras, separar escravatura de escravidão neste contexto marca uma posição política. Podemos entender a escravatura como um sistema político, econômico e social, que estabelece relações de exploração – no caso, a partir da raça – entre seres humanos.

No Brasil, a escravatura era um regime legal que estabelecia as bases das relações de trabalho e deslocamento social. Em território brasileiro, a escravatura perdurou até meados do século 19, quando foi promulgada a Lei Imperial n. 3.353/1888 – a já citada Lei Áurea.

A escravatura no Brasil teve um papel central na formação da sociedade, desde o período colonial até sua abolição. Estima-se que entre quatro e cinco milhões de africanos foram sequestrados e trazidos ao país, submetidos a um regime cruel de exploração nas plantações, engenhos e minas.

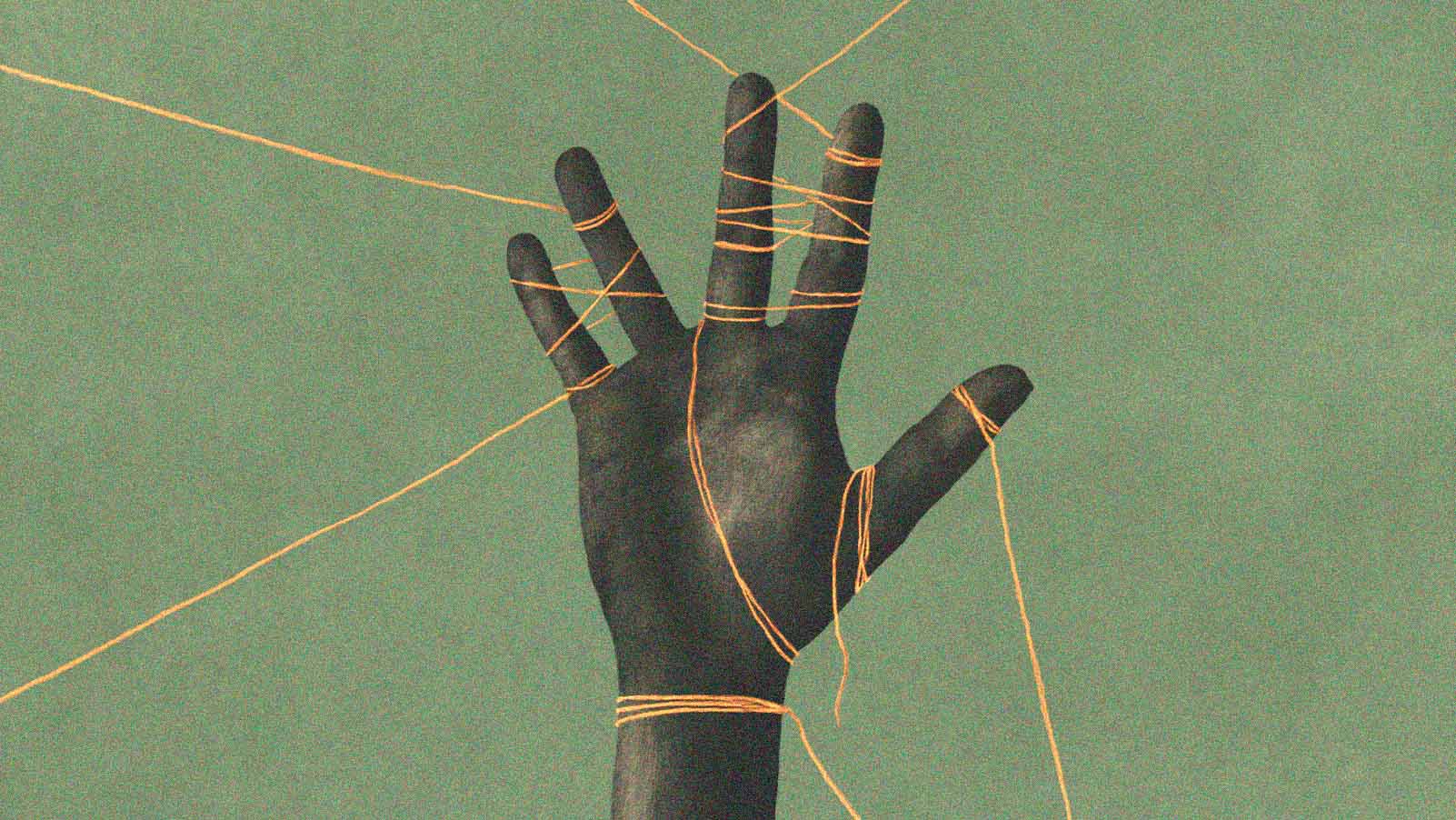

Já como escravidão, podemos entender um sistema de desumanização, que priva indivíduos da sua liberdade, transformando-os em propriedade de outros. Escravizados são forçados a trabalhar sem remuneração, sob condições precárias e violentas, sofrendo humilhações e tendo seus direitos básicos negados.

A partir desta compreensão, ouso dizer que o que teve fim no Brasil foi a escravatura, e não a escravidão. Acaba o regime legal. Torna-se crime a exploração física, trabalhista e mental de outrem. Mas não acaba a prática. Escreve-se. Não se cumpre.

Ainda hoje, são observadas formas de trabalho que se assemelham à escravidão, nas quais indivíduos são submetidos a um regime de exploração que lhes retira direitos humanos e sociais, além de cercear suas liberdades individuais e coletivas.

A escravatura é um sistema político, econômico e social, que estabelece relações de exploração (no caso, a partir da raça) entre seres humanos.

A análise e comparação de aspectos como as formas de recrutamento e transporte dos trabalhadores, os mecanismos de aprisionamento físico e psicológico ao sistema exploratório, as condições de trabalho, bem como as sanções aplicadas e o valor do trabalhador para seu empregador ou proprietário, permitem aproximar o atual sistema de exploração de sua versão colonial no que diz respeito à desumanização.

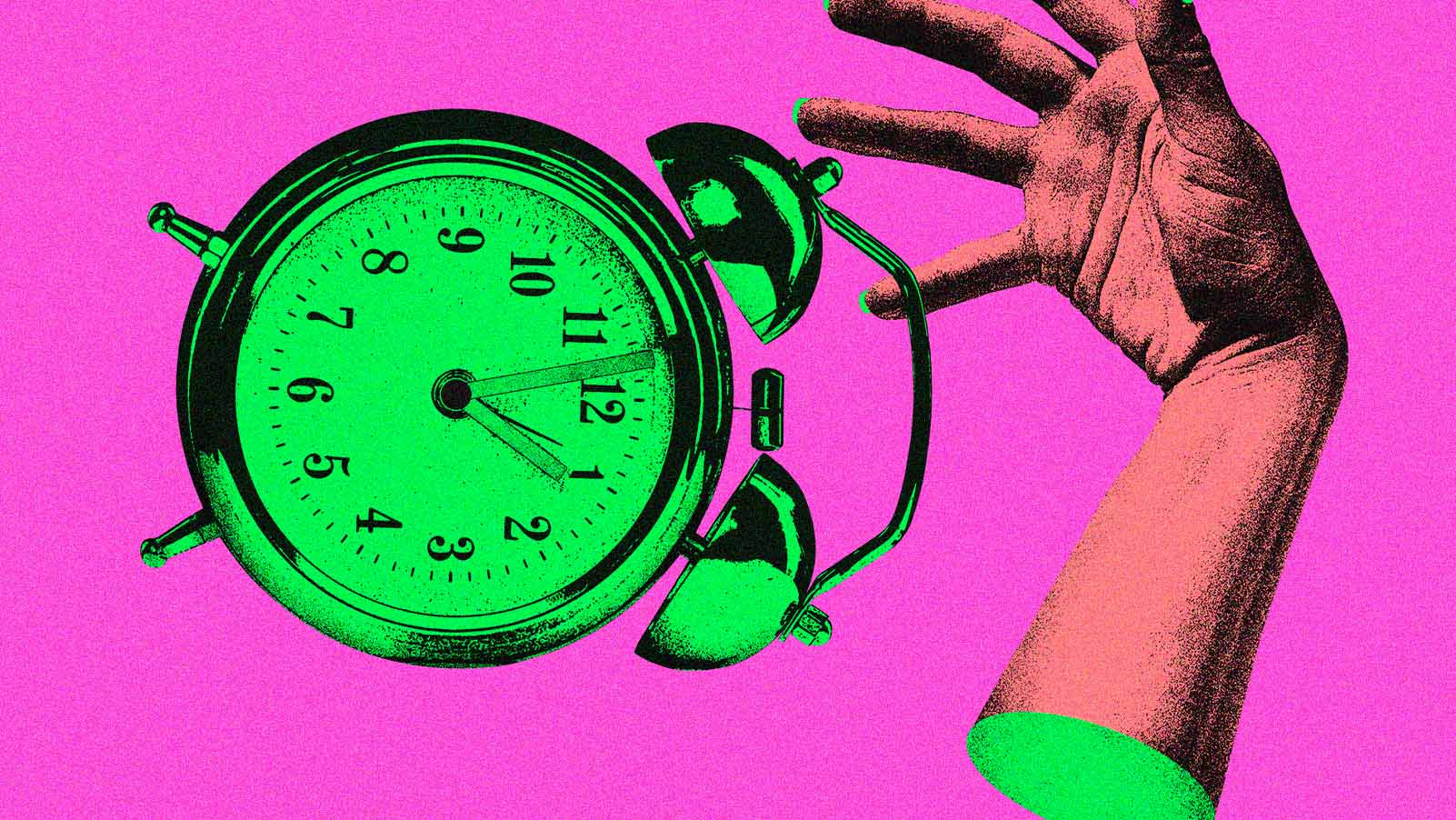

Para além das escravidões contemporâneas, o alvorecer do 14 de maio – o dia sonhado como o primeiro pós escravidão – nunca chegou. Nem com a Lei Áurea de 1888, nem com a proclamação da República em 1899, foram implementadas políticas públicas para a real integração da população negra à sociedade brasileira. Dados recentes evidenciam isso.

Segundo o Atlas da Violência 2023, o risco de uma pessoa negra ser vítima de homicídio aumentou entre 2019 e 2021, subindo de 2,6 para 2,9. Dessa forma, embora a taxa de homicídios de negros tenha diminuído no país, a disparidade racial em relação à violência letal piorou. Em 2022, 77,9% das pessoas assassinadas no Brasil eram negras. Nesse mesmo ano, 62% das mulheres vítimas de feminicídio eram negras.

O relatório Desigualdades Sociais (IBGE, 2018) expõe um retrato alarmante da realidade da população negra no Brasil: a taxa de desocupação entre negros era de 64,2%, mais do que o dobro da taxa de brancos (30,4%). Isso significa que, para cada vaga de emprego ocupada por um branco, dois negros estavam desocupados.

A falta de acesso à coleta de lixo e ao esgotamento sanitário afeta diretamente a qualidade de vida da população negra. 12,5% das pessoas negras vivem em domicílios sem coleta de lixo e 42,8% não têm acesso a esgotamento sanitário.

Quando pensamos em saúde, dados alarmantes revelam a disparidade racial no Sistema Único de Saúde (SUS): em 2019, 76% dos dependentes exclusivos dos serviços do SUS para prevenção, tratamento e reabilitação eram pretos ou pardos, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde. Com o crescente número de autodeclarados pretos e pardos nos últimos anos, tudo indica que essa maioria ainda persiste.

Apesar da urgência do problema, a entrada da população negra na agenda de políticas públicas de saúde é recente e só ocorreu devido à atuação organizada do movimento negro. A luta por igualdade racial no acesso à saúde é árdua e tem exigido acompanhamento e cobrança por parte da sociedade civil.

Podemos entender escravidão como um sistema de desumanização, que priva indivíduos da sua liberdade, transformando-os em propriedade de outros.

De acordo com o Relatório Técnico da Agenda Mais SUS – uma iniciativa do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde – entre 2018 e 2021, o aumento da desnutrição na faixa etária de 0 a quatro anos foi mais acentuado entre os meninos pardos, com um crescimento de 6% para 8,5%. No caso das meninas, a desnutrição prevaleceu entre aquelas de cor ou raça parda, subindo de 5,9% para 8,2%.

Segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), das 1.256 mortes maternas ocorridas em 2022, 67,1% foram de mulheres negras e 29,3% de mulheres brancas.

Em 2022, aproximadamente 92,1 milhões de pessoas se identificaram como pardas, representando 45,3% da população brasileira. Desde 1991, essa parcela não ultrapassava a população branca, que atingiu 88,2 milhões (ou 43,5% da população do país).

Além disso, 20,6 milhões se declararam pretas (10,2%), enquanto 1,7 milhão se identificaram como indígenas (0,8%) e 850,1 mil como amarelas (0,4%). Os dados são do Censo Demográfico 2022: Identificação étnico-racial da população, por sexo e idade: Resultados do universo.

Ou seja, 55,5% da população brasileira se declara negra. Porém, mesmo com esta expressiva representação populacional, os direitos não são distribuídos igualmente, e o 14 de maio ainda nos parece distante.

Segundo previsão da pesquisa "A distância que nos une – um retrato das desigualdades brasileiras", realizada pela ONG britânica Oxfam – que se dedica a combater a pobreza e promover a justiça social –, somente em 2089, ou seja, daqui a pelo menos 65 anos, brancos e negros terão renda equivalente no Brasil.

O levantamento estabelece uma previsão triste, porém esperançosa. O que incomoda é que esperança não enche barriga e nem gera política pública. O que perturba é que a população negra brasileira tem vivido de esperança há 136 anos – e contando!

Nunca um alvorecer foi tão aguardado e tão postergado. E isso revela muito sobre o Brasil enquanto sociedade e projeto de país.