O gesto, o prompt e a nostalgia do que nos torna humanos

Corremos o risco de perder o olhar crítico sobre o que tem valor e o que não tem, sobre o que de fato é produto real da expressão humana

Recentemente, a Hermès, uma das marcas de luxo mais consistentes e prestigiadas do mundo, fez um movimento inteligente. Em seu site e em suas redes, passaram a surgir desenhos feitos à mão: traços imperfeitos, pinceladas aparentes, animações quase simplórias. Estava ali a evidência de que havia uma pessoa por trás.

A marca convidou cerca de 50 artistas do mundo todo – ilustradores, pintores, músicos – para traduzir, de maneira absolutamente pessoal, sua relação com os valores da marca. O briefing era aberto e o resultado foi profundamente humano. Esse movimento viralizou.

O que viralizou não foi apenas uma escolha estética. Foi uma provocação.

Em um mundo saturado por imagens tecnicamente impecáveis, geradas, refinadas e otimizadas por inteligências artificiais, onde o fantástico se vulgarizou, aquela comunicação parecia dizer: aqui ainda existe mão, tempo, erro, gesto, pulso. Aqui não há mediação algorítmica entre a intenção e o resultado.

Algo muito parecido acontece na música. O sucesso contínuo dos Tiny Desk Concerts revela um desejo claro por experiências menos mediadas. Voz exposta. Arranjos mínimos. Erro possível. Artistas sentados, próximos, sem espetáculo.

O que mobiliza ali não é a superprodução, mas a sensação de que há alguém do outro lado. Um corpo. Um tempo real. Uma energia que não pode ser simulada.

Esse retorno do craft, do feito à mão, não é uma rejeição à tecnologia. É uma resposta a um desequilíbrio.

Tenho a sensação de que começamos a viver uma nostalgia antecipada – uma nostalgia do que ainda existe espalhado por aí, mas que pressentimos em risco. Uma nostalgia do que nos torna humanos.

Leia mais: Toque quase humano: tecnologia permite sentir o mundo digital com os dedos

No meu último artigo, falei sobre sensorialidade. Sobre como nossa relação com a realidade passa pelo corpo, pela fisicalidade, pela experiência multissensorial do mundo. Não apenas ver, mas tocar, ouvir, cheirar, sentir o peso, a textura, o atrito.

Um desenho feito à mão não comunica apenas uma imagem. Ele carrega o tempo do corpo, a pressão do gesto, a hesitação, a decisão. Há ali uma inteligência natural se manifestando. Um tipo de cognição que nasce do encontro entre desejo e impulso. Mensagem e forma, pura expressão em carne e osso.

A EXPRESSÃO ARTÍSTICA COMO FUNDAMENTO DA HUMANIDADE

Essa percepção não é romântica. Ela é estrutural.

Estudos da neurociência e da antropologia de algumas das universidades mais renomadas do mundo apontam que a arte não é um adorno da civilização; ela é uma de suas infraestruturas invisíveis mais importantes.

A arte é, historicamente, uma instância libertadora. Ela nos ensina a lidar com a ambiguidade, com o improvável, com o que escapa à lógica linear: a arte nos treina para a vida. Nos faz, de fato, humanos. O que pode significar, a médio prazo, a produção sintética de conteúdos?

Talvez estejamos falando de uma transformação de escala inédita. Não como quando surgiu a fotografia, nem como quando o cinema nasceu. Estamos falando de ferramentas que não apenas registram ou amplificam, mas intervêm diretamente no processo criativo.

Por isso, a nostalgia faz sentido. Não como fuga, mas como alerta.

Os algoritmos que organizam as plataformas e treinam as inteligências artificiais operam a partir de uma lógica clara: engajamento. O que mantém as pessoas mais tempo conectadas vale mais. E, na maioria das vezes, o que engaja é o reconhecível. O que já funcionou. O gosto médio.

Em um contexto de hiperprodutividade, no qual todos produzem mais e mais rápido com apoio de IA, o sistema entra num ciclo vicioso. Cópia da cópia da cópia. Menos diversidade. Menos acidente. Menos desvio.

Alguns dados ajudam a dimensionar essa escala. Estimativas recentes indicam que algo em torno de um quarto do conteúdo consumido hoje em plataformas como o YouTube já envolve algum grau de geração por inteligência artificial, seja em roteiro, música, imagem ou edição.

Um desenho feito à mão não comunica apenas uma imagem. Ele carrega o tempo do corpo, a pressão do gesto, a hesitação, a decisão.

O risco não é a tecnologia em si. O risco é o achatamento do repertório. Quando tudo responde aos mesmos critérios de engajamento, quando tudo se referencia no que já deu certo, perdemos justamente as variáveis que fazem a cultura avançar: o desvio, o estranho, o que inicialmente não engaja, mas transforma.

Ou, como já chamei antes, um miojo criativo: rápido, ultraprocessado, satisfaz momentaneamente, mas não nutre. Não cria memória. Não cria vínculo.

Esse é um dos núcleos da crise que estamos vivendo. E talvez uma das razões mais profundas dessa sensação difusa de abstinência. Não estamos apenas cansados de telas. Estamos ficando carentes de diversidade criativa.

O problema é que a vida não evolui assim. A vida evolui aumentando diversidade. Ecossistemas ricos são ecossistemas diversos. Quanto maior a diversidade, maior a resiliência. Ecossistemas homogêneos são frágeis.

O que estamos vivendo hoje é algo parecido no plano cultural. Um empobrecimento simbólico que começa a ser sentido no corpo e na alma.

INTELIGÊNCIA EM SEU SENTIDO MAIS AMPLO

Acabei de ler um livro que me impactou profundamente e que ajuda a dar forma a essa intuição: "Maneiras de Ser", do escritor e artista James Bridle. Ele propõe um deslocamento radical da ideia de inteligência.

Para ele, inteligência não é algo que se possui, nem no indivíduo isolado, nem na máquina, mas algo que se pratica em relação. Ela não está contida, está no entre: no encontro, no contexto, na troca, no tempo compartilhado.

O problema contemporâneo, segundo ele, não é a emergência da inteligência artificial em si, mas o fato de que passamos séculos desaprendendo a reconhecer essas outras formas de inteligência.

Não estamos apenas cansados de telas. Estamos ficando carentes de diversidade criativa.

Ao reduzir inteligência ao que pode ser medido, previsto e otimizado, fomos nos afastando de inteligências relacionais – presentes nos corpos, nas artes, nos ecossistemas, nas interações não mediadas.

Talvez parte do mal-estar que começamos a sentir venha exatamente daí. Entramos em uma espécie de abstinência relacional. Investimos cada vez menos em rituais que operam pela sensibilidade, não pela eficiência. Buscamos os atalhos das inspirações instantâneas, das respostas imediatas, pois não temos mais tempo de buscá-las onde de fato estão.

Por isso, talvez essa “renascença do craft”, como alguns começam a denominar o que está emergindo, não seja apenas mais uma tendência. Talvez seja um sintoma real. É o corpo pedindo presença. É a cultura tentando recuperar variáveis essenciais do seu próprio processo evolutivo.

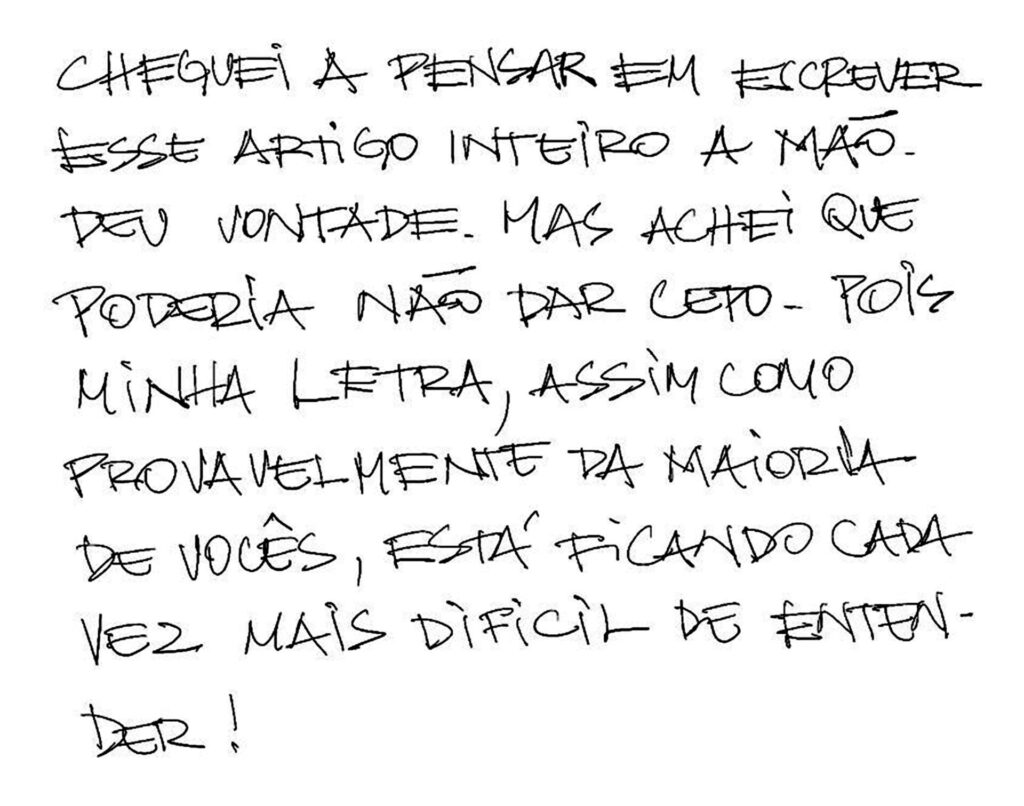

Por isso, preferi escrever apenas algumas frases à mão, espalhadas pelo texto. Só para provocar!

Então, partiu investir mais no que nossas mãos (ainda) conseguem fazer, impulsionadas pela nossa inteligência natural, múltipla, sensível, que nasce da relação verdadeira com a realidade, com a natureza, com as pessoas.

Mais pincel, menos mouse. Mais brainstorming, menos prompts. Mais rituais verdadeiramente criativos. Mais papel, menos telas. Está na hora de recuperarmos nosso apetite pelo ato de criar, sem as bengalas das IAs – pelo menos nos momentos de concepção.

Leia mais: IA generativa e a terceirização da imaginação

Porque, no fim, de maneira nenhuma se trata de rejeitar a tecnologia. Trata-se de não deixar atrofiar aquilo que nos permite usá-la com consciência, imaginação e humanidade.

Esse é um risco real: não apenas perder capacidades técnicas, mas perder percepção. Perder o olhar crítico sobre o que tem valor e o que não tem, sobre o que é verdadeiro e o que é falso, sobre o que de fato é produto real da expressão humana.

Como diz James Bridle, o risco não é as máquinas se tornarem mais inteligentes. É nós nos tornarmos menos sensíveis.