Vitor Martins: “o dia 17 é importante, assim como todos os outros dias do ano”

Vitor Martins está viva. Viva. Viva. E não sobrevivendo. Num país que ano após ano segue líder em mortes de pessoas trans (principalmente mulheres trans negras), essa informação é mais do que uma notícia, é motivo de celebração. Neste 17 de maio, Dia Internacional contra a LGBTQIA+ fobia, essa celebração é também um chamado para a luta, que vem junto com o aviso: é uma batalha que todos nós deveríamos estar travando.

“Infelizmente, a gente luta, porque não têm pessoas lutando por nós”, diz a especialista em diversidade e inclusão do Nubank e Top Voice do LinkedIn. Para ela, não só as pessoas que não fazem parte dos grupos minoritários, como também as empresas, podem ser grandes aliados na busca pela equidade. Pontos como políticas de benefícios, aumento de vagas e gestão inclusiva são passos importantes a se tomar.

A executiva fala com propriedade de diversidade, munida de sua pesquisa de mestrado, que analisa como casos de comoção pública com a morte de minorias – como o caso de George Floyd – impactaram a discussão sobre diversidade nas empresas.

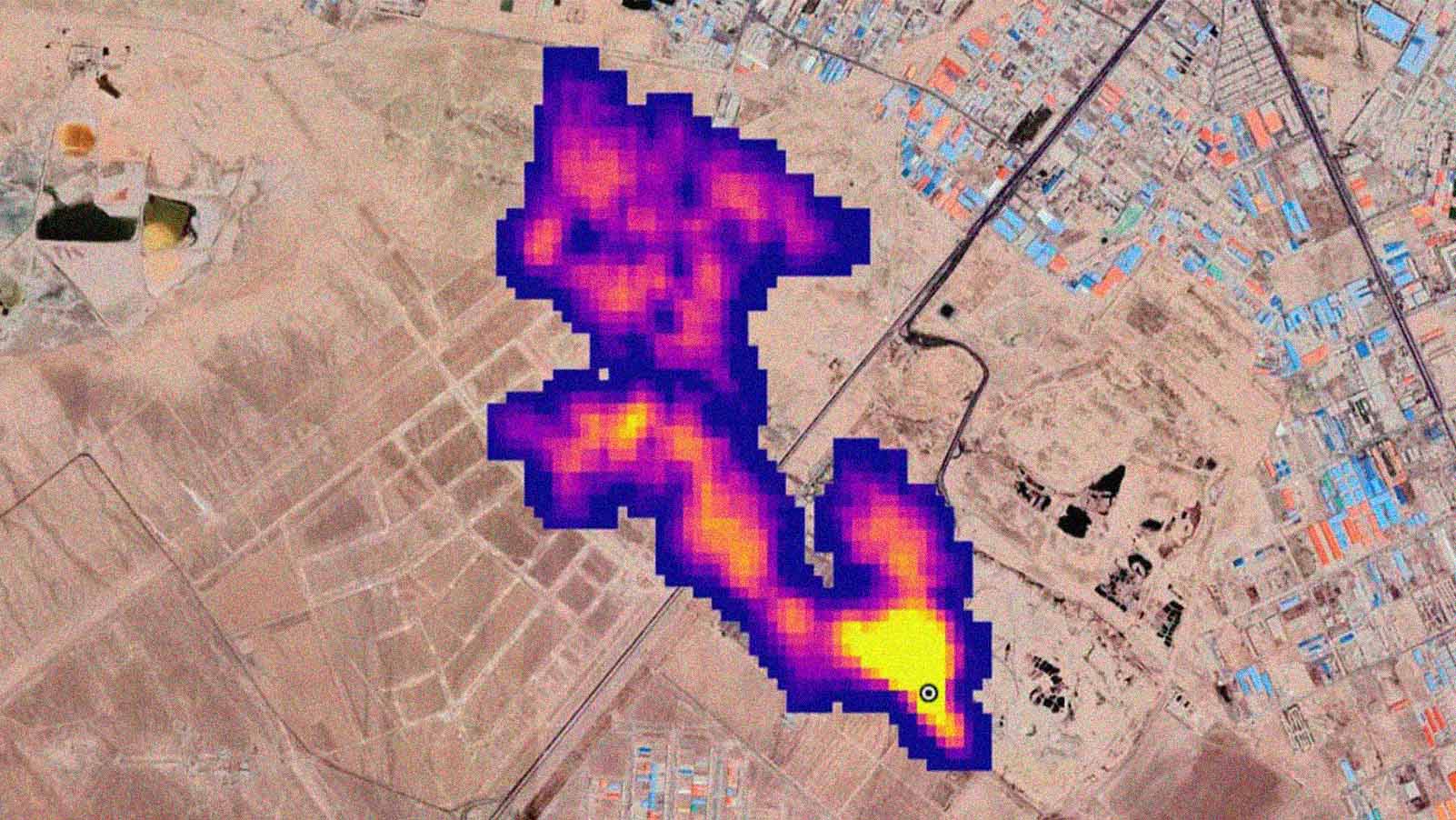

Vista como líder e como exemplo, Vitor não quer que sua história seja única. “Tenho muito cuidado com discursos de meritocracia. Eu ter chegado onde cheguei não quer dizer que todas podem estar. Todas só poderão estar, de fato, se a gente mover a estrutura”, acredita. O sistema, no caso, é aquele em que vivemos no Brasil, onde a idade média de pessoas trans é de até 35 anos. E onde o acesso ao mercado de trabalho formal e de qualidade é bastante escasso.

Nesse bate-papo exclusivo com a Fast Company Brasil, Vitor fala ainda sobre a responsabilidade e o peso de fazer parte da luta anti LGBTQIA+fobia no Brasil e as consequências para a saúde física e mental. “Ao acordar, uma pessoa negra, uma pessoa trans, essa pessoa já está lutando, pois vive em um mundo que não foi pensado para ela.”

Como foi o começo da sua carreira?

Minha carreira tem momentos bem diferentes. Como nasci numa família sem recursos, já fiz várias coisas. Vendi brigadeiro na escola para comprar lanche, trabalhei como guia de turismo – foi uma das minhas primeiras formações, no Instituto Federal. Já trabalhei em administrativo de salão de beleza. Depois que me mudei para Santa Catarina, trabalhei em hotelaria, em empresas de plano de saúde. Realmente pensei que teria uma carreira longa na área de plano de saúde, porque achava bem legal e estava há um tempo no setor.

Que caminho a levou para as empresas de tecnologia e para a área de diversidade dentro dessas empresas?

Comecei a cursar psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina, mas já estava me formando em administração. O curso de psicologia tem estágio obrigatório, e surgiu a oportunidade de estagiar na Resultados Digitais [atual RD Station, que foi comprada pela Totvs em 2021 por R$ 1,86 bilhão]. Foi minha atual orientadora do mestrado que abriu essa vaga de estágio, na área de diversidade e inclusão. É engraçado porque, na época, eu só não tinha me formado em administração por questão de estágio. Era mais fácil ter estágios bem remunerados em administração do que em psicologia, então esse da RD Station foi uma excelente oportunidade. No fim, consegui não só colar grau e finalizar o curso de administração como também me manter no segmento de psicologia.

Você entrou na RD Station em 2019 e, desde então, se tornou uma das principais lideranças no tema diversidade. Tanto que entrou na lista de Top Voices do LinkedIn no ano passado e foi chamada para criar essa área no Nubank. O que rolou nesse meio tempo?

Eu tinha perfil no LinkedIn, mas comecei a usar quando fui para a RD. Passei a criar conteúdo sobre o que eu fazia, sobre diversidade, e percebi que estava gerando engajamento. Uma hora eram 50 curtidas, depois passou para 100, 200, 300. Foi crescendo. Comecei a escrever sobre diversidade e inclusão, sobre diversidade racial e LGBTQIA+. Isso foi atraindo pessoas para o meu perfil. Se a gente pensar que o boom da diversidade se deu com a morte do George Floyd e do João Alberto [ambos em 2020], comecei a escrever sobre o assunto antes disso. A diversidade já estava quente quando eu falava sobre, mas não era um assunto dentro das organizações, nem um tema como é hoje. Além disso, por ser acadêmica, meu conteúdo refletia a mistura entre pesquisa e experiência no mercado de trabalho. Minha imagem era atrelada a esse conteúdo. Esses foram pontos importantes para ter destaque tanto na rede social quanto em espaços profissionais, como feiras e palestras.

Como recebeu esse reconhecimento? Qual foi sua primeira reação?

Inicialmente, recebi isso num lugar de estranhamento. O momento que eu mais "buguei" foi quando comecei a receber mensagens de pessoas no LinkedIn dizendo que eram fãs do meu conteúdo, que se inspiravam, que admiravam meu trabalho. Conheci pessoas em eventos que vinham me falar que eu tinha ajudado, inspirado. Foi um processo demorado, em termos de digestão, de reconhecer que, sim, as pessoas me tinham como referência e que, sim, elas estavam felizes por eu estar no espaço onde eu estava – e onde ainda estou.

Como você lida com a responsabilidade de ser uma influenciadora, no melhor sentido da palavra, nesse tema?

existe uma responsabilidade em representar e inspirar, mas assumo isso. Até mesmo como uma jornada pessoal, de mostrar que estou aqui, que ocupo esse espaço.

É um lugar de responsabilidade, sobretudo pensando na minha identidade de gênero nesse espaço. Quantas mulheres trans, negras, saídas do Nordeste, têm essa visibilidade no mercado profissional? Temos trans e travestis na arte, como a Liniker e a Linn. Temos algumas mulheres negras na TV, na publicidade. Estamos pulverizadas em vários espaços, porque ainda somos isoladas. Eu sou isolada. Não estou dizendo que sou a única, mas sou uma das poucas. Ainda somos poucas nos nichos onde estamos. De fato, existe uma responsabilidade em representar e inspirar, mas assumo isso. Até mesmo como uma jornada pessoal, de mostrar que estou aqui, que ocupo esse espaço. E que represento pessoas que querem e podem ocupar esses espaços. Inclusive, é um motor para o meu trabalho poder promover que outras pessoas negras, outras pessoas trans, adquiram essa visibilidade. Que tenham remuneração e oportunidades.

O Nubank anunciou recentemente licença paternidade de até quatro meses para todos os funcionários. Qual a importância de se pensar em políticas de benefícios para manter os talentos diversos na empresa?

Além de criar as vagas, é preciso pensar em espaços de inclusão dentro das empresas. As políticas de benefícios, nesse sentido, são uma forma de tentar endereçar as necessidades dos grupos de minoria. Porque a lógica da meritocracia só funciona se todos tiverem oportunidades iguais, em todos os aspectos. Já que o contexto social onde as pessoas estão inseridas não é igual, as políticas de benefícios são uma forma de entender que as realidades são diferentes. Outro ponto importante é criar ambientes seguros na gestão. Para isso, é preciso usar pesquisas que nem são sobre diversidade e inclusão. Por exemplo, estudos que mostram que um dos principais motivos de as pessoas se demitirem é a má gestão. Aí entra o ponto de entender o quanto disso é porque essa gestão não é inclusiva.

Para você, qual é a diferença entre diversidade e inclusão?

Gosto do exemplo do Magazine Luiza. Quando fizeram o programa de trainee para pessoas negras, eles mesmos disseram que tinha mais de 50% de negros dentro da organização, mas que não estavam representados nos cargos de liderança. Ou seja, tinha diversidade racial, mas não era inclusiva. Um ponto da minha pesquisa para a monografia da faculdade de administração foi estudar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Todos os hospitais que entrevistei cumpriam a lei de cotas para pessoas com deficiência, ou seja, eram “diversos”. No entanto, essas pessoas continuavam no mesmo cargo, ainda que estivessem há muitos anos na mesma organização. Se formos analisar criteriosamente, tem uma política que pede a entrada de pessoas com deficiência no mercado. Mas, de certa forma, representar a diversidade não é, necessariamente, ter uma política inclusiva.

Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças. Por isso, esse é considerado o Dia Internacional de Combate à LGBTQIA+-fobia. O que esse dia representa para você?

A psicologia contribuiu largamente para os processos de opressão e marginalização das populações LGBTQIA+, patologizando essas identidades, nomeando como disfóricas. Até hoje, o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Doença e Saúde Mental, tem disforia de gênero. Então, não é que a psicologia é nova, eles ainda dialogam com isso. Isso dito, o dia 17 é importante, assim como todos os outros dias do ano. Especificamente o dia 17 tem o cunho de chamar a atenção da sociedade por ser uma data que representa a comunidade. Para mim, tem um sentido político, de posicionamento. De sinalizar para a sociedade que ainda não está do jeito que precisa ser. De chamar a atenção de que todas as pessoas precisam assumir sua responsabilidade para que possamos construir ambientes mais seguros e saudáveis para eliminar a LGBTQIA+fobia. A data coloca a lupa no apelo politico. Mas, para além da data, estamos aí todos os dias. Estamos tentando sobreviver. Estamos tentando passar dos 35 anos de idade – dos 28, no caso de negras e trans.

Quais são os pesos e as responsabilidades de estar na linha de frente da luta anti LGBTQIA+ fobia?

representar a diversidade não é, necessariamente, ter uma política inclusiva.

Nós estamos lutando, mas, pôxa, não era a gente que deveria estar lutando. As pessoas que já têm seus direitos estabelecidos é que deveriam estar lutando, para que nós conseguíssemos dedicar energia e tempo a outras áreas de nossas vidas. E não lutando para reafirmar quem a gente é, para passar de um teto de idade que não é nem a metade do da população brasileira. Infelizmente, a gente luta porque não tem pessoas lutando por nós. Considero a luta importante enquanto forma de nos constituir como sujeitos políticos no mundo. Mas a luta desgasta. Tem dia que a gente não quer lutar, só quer acordar e estar vivo. Em alguns espaços isso é negado: o direito de dizer que estamos cansadas. Nós, pessoas negras, talvez não queiramos falar sobre os temas, apenas seguir o baile. Está cansativo e puxado. Porque, ao acordar, uma pessoa negra, uma pessoa trans, já está lutando, pois ela vive em um mundo que não foi pensado para ela. Se o mundo não foi pensado para mim, significa que sempre estarei lutando para fazer com que ele seja um mundo para mim.

A idade média dos transexuais no Brasil varia entre 28 anos e 35 anos. Você se sente uma sobrevivente?

Não me sinto uma sobrevivente, me sinto viva. O “viva” abarca mais a minha experiência pós-28 anos, mas estou, de fato, vivendo. Talvez muitas de nós estejamos sobrevivendo, em função do contexto, das oportunidades, das chances, do que acessamos, de quanto acessamos. Mas posso dizer que estou vivendo, sim, que sou afetada, que afeto e vivencio. Gostaria que a minha experiência fosse a experiência de todas nós. Porque, se a Constituição fala que todos temos direito à vida, isso deveria funcionar.

Se o mundo não foi pensado para mim, significa que sempre estarei lutando para fazer com que ele seja um mundo para mim.

Tenho muito cuidado com os discursos de meritocracia, porque eu estar aqui não quer dizer que todas possam estar. Todas, de fato, poderão estar se a gente mover a estrutura, que atualmente é extremamente desigual e não nos contenta. Sou aquela que furou a bolha. Ainda tem muita coisa para fazer. Usando uma analogia, comprei um terreno. Agora vou capinar e comprar os tijolos para erguer a casa. Aí me falta construir. Mas, nesse processo de comprar o terreno e começar a construir, tenho me sentido viva.

Desde que virou Top Voice no LinkedIn, você já participou de várias mesas de debate, entrevistas, palestras. Há alguma pergunta que gostaria de responder e que ninguém fez?

Eu gostaria de estar dando mais respostas que não delimitassem o meu corpo e a minha subjetividade à minha identidade de gênero e racial. Sou formada na FGV, na UFSC, faço mestrado. Tenho um ótimo emprego. Não quero reduzir minha experiência à identidade de gênero e racial. Quando falo não reduzir, não é não considerar, é apenas não diminuir os espaços. Como se os únicos espaços que eu pudesse enunciar a minha fala fossem a partir desse lugar, e não a partir da minha competência, da minha inteligência.