Sobre recomeços, a indústria da mídia e o início da era digital

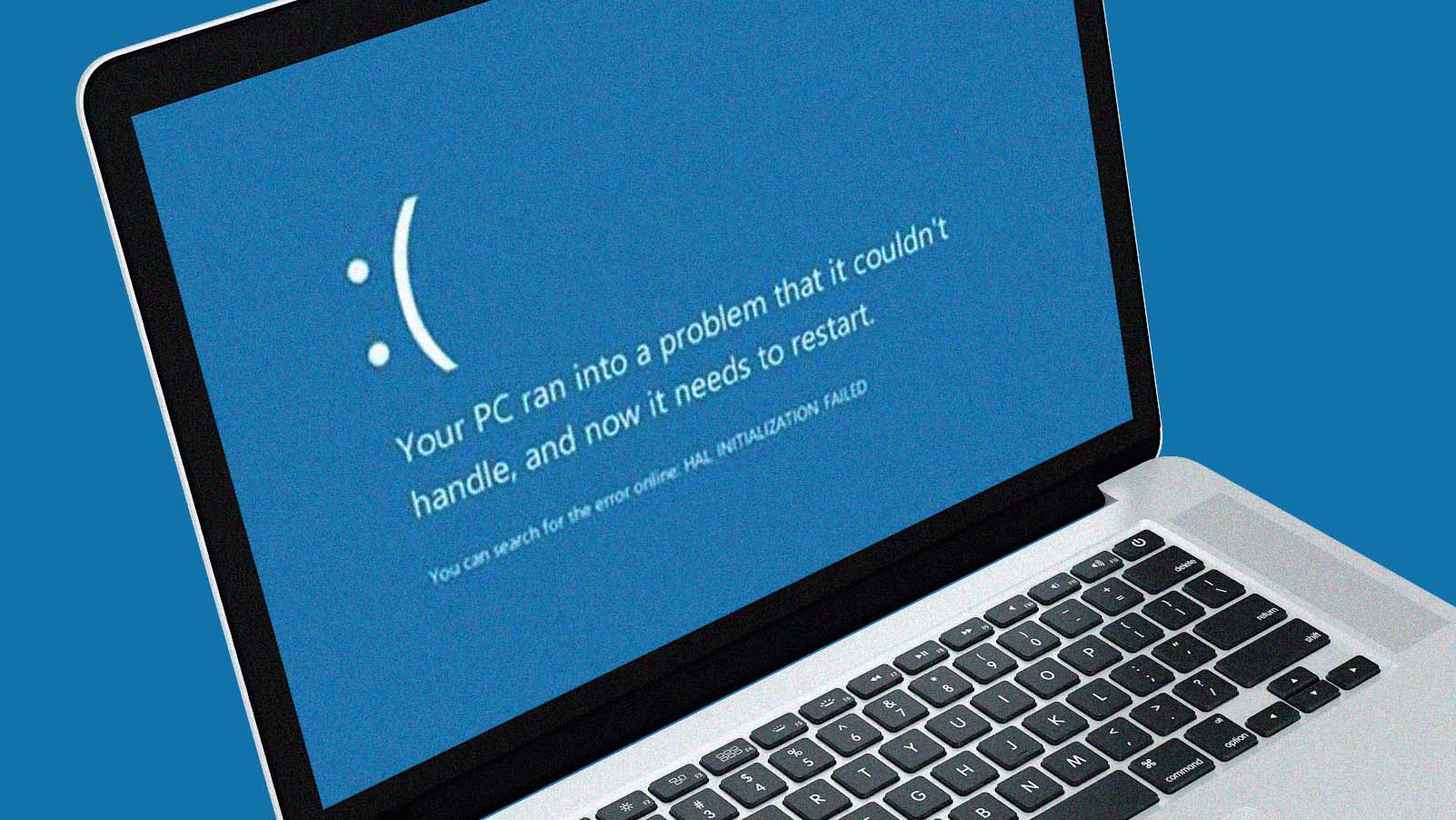

Vivi o apogeu da blogosfera e testemunhei o surgimento da social media no Brasil. Busco reconstruir em Por Conta Própria aquele momento de reconquista da confiança do mercado em relação aos negócios digitais, depois dos anos de ceticismo que se seguiram ao estouro da Bolha da Internet, com a quebra da Nasdaq, a bolsa de valores eletrônica de Nova York, entre março e abril de 2000.

A blogosfera – nome que se deu ao fenômeno da expansão dos blogs – viveu seu auge, no Brasil e no mundo, mais ou menos entre 2005 e 2010, período imediatamente anterior ao estabelecimento das redes sociais, que mudaram para sempre nosso jeito de produzir e consumir informação, e de nos relacionarmos com as marcas e com as outras pessoas.

O mundo ainda se dividia entre empresas online e offline – inclusive no que se referia a agências e veículos, na indústria da mídia.

“Eu estava lá, no coração da Vila Olímpia, em São Paulo, colocando meu tijolinho (ou melhor, meu bit) naquilo que poderíamos chamar de segunda onda de Internet no país – aquela que veio para ficar e se estabeleceu de maneira irrefutável.”

Eu havia estado perto de participar da Bolha da Internet, no finzinho dos anos 90 – por pouco não tomei parte na corrida do ouro pontocom. Menos de uma década depois, o meio digital voltava à voga com força total, e florescia de verdade no país, de modo sustentável.

Eu estava lá, no coração da Vila Olímpia, em São Paulo, colocando meu tijolinho (ou melhor, meu bit) naquilo que poderíamos chamar de segunda onda de Internet no país – aquela que veio para ficar e se estabeleceu de maneira irrefutável.

Os quarteirões ao redor da Gomes de Carvalho, onde aportei em junho de 2008, formavam uma espécie de Vale do Silício paulistano – referência à região ao redor da baía de São Francisco, nos Estados Unidos, que reunia boa parte das empresas de tecnologia do mundo.

Havia por ali grande concentração de empresas de Internet – termo que, na época, ainda equivalia à (World Wide) Web. O mundo mobile, com a emergência dos smartphones e dos apps, se consolidava, com o lançamento global, em 2007, do iPhone (que chegaria oficialmente ao Brasil somente em 2008), e em seguida mandaria tudo para a palma da mão, ou para a ponta dos dedos, esvaziando para sempre a importância do mundo desktop, regido até ali pelas URLs (Uniform Resource Locator, caso você tenha a curiosidade de conhecer o nome oficial dos endereços “www” de Internet).

Novas carreiras surgiam e novos setores se estruturavam rapidamente. Aqueles geeks e nerds – uma turma tech savvy que, diferentemente dos “micreiros” da geração anterior, tinha foco no software e no uso da tecnologia, e não no hardware e na infraestrutura de tecnologia –, vindos de vários cantos do Brasil, nutriam a sensação de estarem inventando um mercado novo para o país, com uma agenda par e passo com o que acontecia de mais sexy no mundo dos negócios lá fora.

Aqueles meninos e meninas – programadores, web designers, redatores, especialistas em UX (User Experience) e em Arquitetura de Informação, que substituíam os antigos “webmasters” – eram também os primeiros brasileiros a terem uma “vida digital”.

O mundo do trabalho na Internet estava muito próximo do estilo de vida daquela moçada. Então eles entravam no mercado como especialistas simplesmente fazendo aquilo que já faziam em suas horas de lazer: programar, navegar, escrever, fotografar, filmar, postar, comentar, curtir, compartilhar – utilizando os novos formatos, canais, linguagens, ferramentas, memes e sintaxes que já faziam parte das suas vidas privadas.

Sua missão era educar seus chefes, mais velhos, montados em sólidas carreiras analógicas, sobre como pensar e agir digitalmente. Havia demanda para isso em quase toda empresa – com especial ênfase no mercado de comunicação.

Em paralelo, havia o sentimento bom, quase eufórico, de que o Brasil finalmente decolava, em termos econômicos, para engatar um longo ciclo de crescimento. Éramos – junto com China, Índia e Rússia – um respeitado membro dos BRICs.

O Brasil passava a ser citado favoravelmente em filmes como “Eu Sou a Lenda”, de 2007, ou “Comer, Rezar, Amar”, de 2010, ou a protagonizar um blockbuster como “Rio”, de 2011. Quando Hollywood começa a lhe ver como mocinho e não como bandido, isso significa que o planeta está simpatizando (ou passará a simpatizar em seguida) com você.

O mundo começava a nos enxergar como uma de suas economias mais promissoras. Talentos vinham dos países ricos em busca de oportunidades de trabalho e de crescimento no Brasil.

Não éramos mais um país subdesenvolvido, nem mesmo um genérico país “em desenvolvimento”. Estávamos alçando milhões de brasileiros à classe média e nos consolidando como um mercado consumidor importante. Havia chegado, finalmente, a nossa vez.

“Logo depois da virada para a década de 2010, ficaria claro para todo mundo que a oposição entre digital e analógico não fazia mais sentido – tudo era digital.”

Aqueles jovens profissionais que circulavam no quadrilátero entre a Faria Lima, a Marginal Pinheiros, a JK e a Bandeirantes tinham apetite e coragem para o desenvolvimento de novos negócios. Havia entre eles a certeza silenciosa de que as empresas em que trabalhavam – baseadas em códigos e em APIs (Application Programming Interface), em softwares open source e em plataformas digitais – estavam na crista daquela imensa e benfazeja onda que abraçava o Brasil.

Essa sensação de estarmos vivendo o começo de uma nova era não arrefeceu por aqui nem mesmo com a crise financeira global que se seguiu à quebra do banco Lehman Brothers, em Nova York, em setembro de 2008.

Por mais que aqueles jovens (de todas as idades) ainda fossem minoria no mercado, e ainda estivessem de certa maneira trancafiados no gueto da internet, havia um sentimento geracional de que o mundo girava na sua direção e de que era mera questão de tempo até que eles fossem declarados vencedores naquele embate contra um mundo offline que começava a ficar para trás.

De fato, logo depois da virada para a década de 2010, ficaria claro para todo mundo que a oposição entre digital e analógico não fazia mais sentido – tudo era digital.

Esse foi um momento histórico do capitalismo brasileiro que pude testemunhar por dentro. (Da mesma forma, quase 15 anos antes, havia tido a chance de acompanhar profissionalmente, como articulista da Exame, outro movimento tectônico no ambiente de negócios no país – a estabilização da moeda, a abertura de mercado e o choque liberal trazidos pelo primeiro governo FHC.)

Me juntei ao esquadrão de “e-boys” e “e-girls” da Vila Olímpia meio sem querer. Tenho sempre estado, ao longo da carreira, seja por escolha deliberada ou por mera intuição (ou sorte), perto dos que remam contra a correnteza e dos que desafiam os modos estabelecidos. (Esse alinhamento com os rebeldes tem sido a minha sina – e a minha dita.)

Como executivo, na velha mídia, havia atuado como um hacker – e tinha sido expurgado do meu último emprego corporativo um bocado por causa desse espírito de olhar para a estrutura e questioná-la criativamente. Agora caía no empreendimento em meio àqueles nativos digitais. E deixava em definitivo de ser o cara mais novo na sala para ser o mais velho.

Essa é uma mudança significativa, e cheia de consequências: deixar de lidar com gente que nasceu dez anos antes de você para lidar com gente que nasceu dez anos depois. Eu não era mais um jovem promissor negociando com o mundo boomer – agora eu negociava com a geração Y, na posição de um profissional mais experiente.

Você continua aprendendo e eventualmente ensinando, e tendo que negociar ideias e ações todo dia – mas é como se tivesse que fazer isso em terra estrangeira, falando outro idioma, imerso numa cultura construída com outros valores. Você deixa de contestar para ser contestado. Agora o broche do mainstream estava na minha lapela.

Em 2008, se minha autoconfiança estava abalada pelo revés profissional que acabara de sofrer no Rio, sentia pulsar à minha volta, em contraste, naquele recomeço profissional em São Paulo, um clima de forte confiança na expansão dos negócios digitais, no crescimento de carreiras e de empresas.

Estar em meio àquele ambiente me reenergizava, de um lado. De outro, no entanto, aquele cenário de confiança no futuro e de leveza diante da vida, em contraste com a minha fossa particular, me isolava.

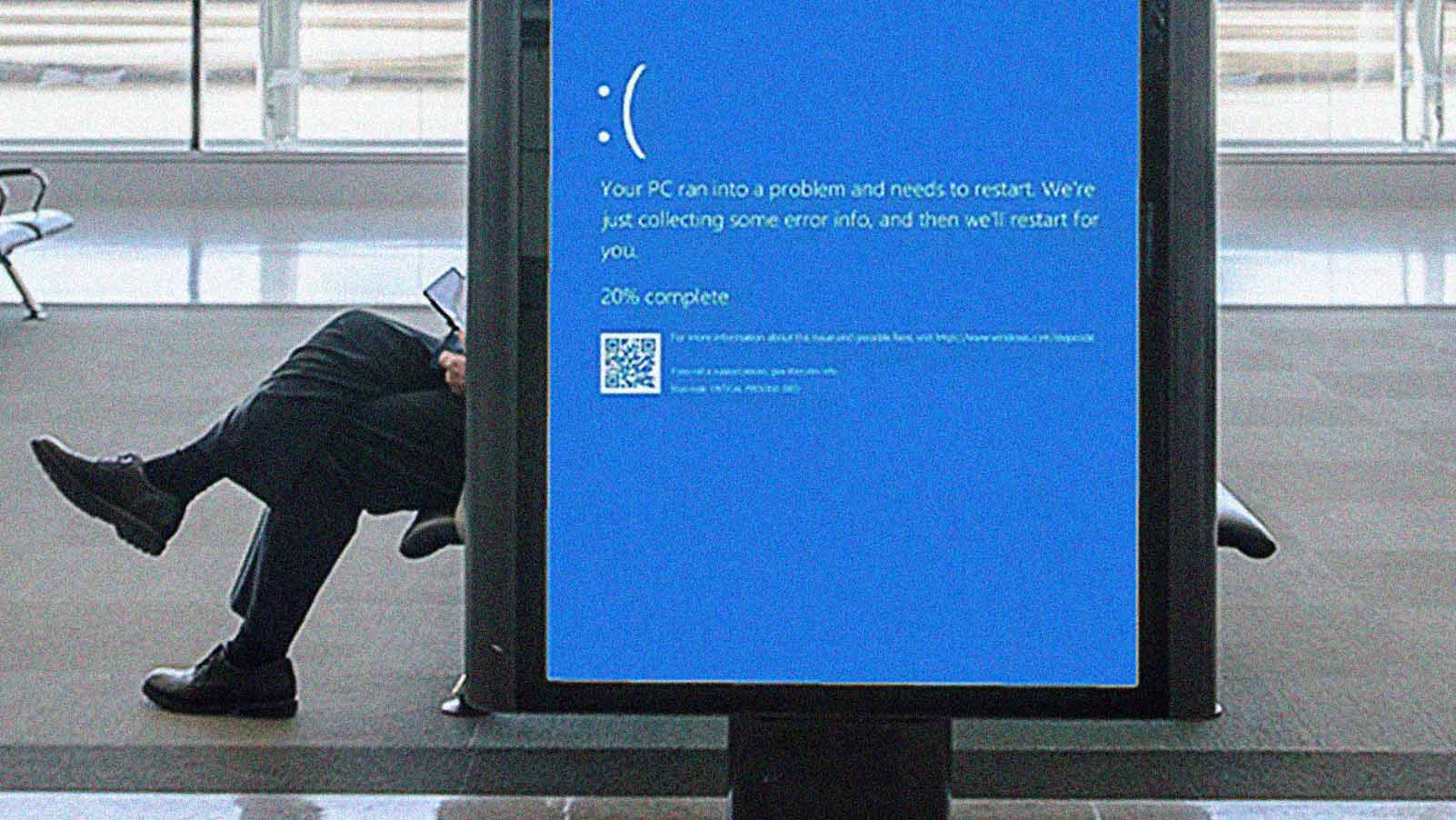

Curiosamente, aqueles desbravadores, enquanto se dedicavam a abrir um novo mercado para o país, eram vistos ainda por boa parte do mercado tradicional como os malucos que haviam incinerado milhões de dólares na Bolha da Internet, poucos anos antes.

Empreendedores de negócios online ainda eram tratados com desconfiança, como profetas que vendiam sonhos pueris a partir de uma promessa de revolução digital que jamais iria abalar as sólidas estruturas da economia convencional.

A visão empresarial hegemônica ainda rotulava a Internet como um brinquedo caro que não dava dinheiro. O mundo dos negócios de verdade, o lugar dos adultos, ainda era o mercado físico convencional.