Quem tem medo do Frankenstein? E da IA generativa?

Polêmica do livro premiado que foi Ilustrado com apoio de IA levanta o debate sobre a dimensão do criar humano frente à inteligência artificial

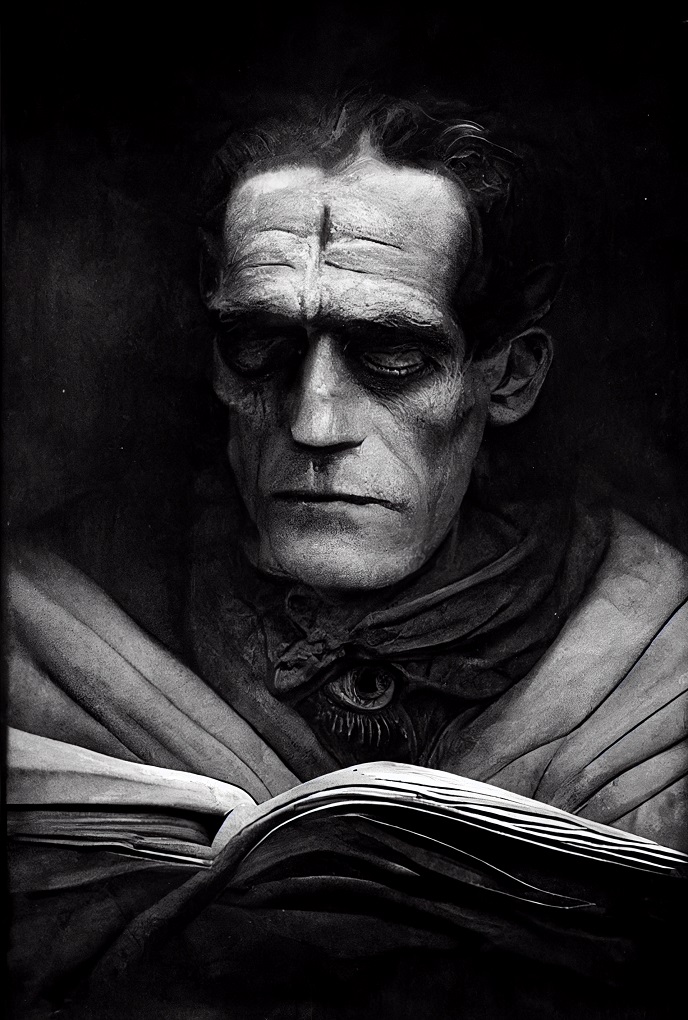

A discussão sobre inteligência artificial generativa no Brasil ganhou um estranho aliado nesta última semana: Frankenstein. O livro mesmo. A edição da obra feita pela editora Clube de Literatura Clássica foi finalista – e depois desclassificada – da principal premiação da literatura nacional, o prêmio Jabuti. A razão: o uso do Midjourney para apoiar a criação da arte da publicação.

Creditada como co-autora, a plataforma que gera imagens usando inteligência artificial não aparecia nas regras do prêmio. Não era proibida, nem permitida. A opção da Câmara Brasileira do Livro (CBL) foi retirar a nomeação para calcular como lidar com a tecnologia nas próximas premiações.

A reação de parte da indústria criativa foi parecida com a das pessoas ao se depararem com a criatura a quem Viktor Frankenstein deu vida na obra de 1818: horror, ultraje e desconhecimento. ˜Estamos revivendo a reclamação dos monges copistas de 1455 quando surgiu a imprensa de Gutemberg", diz Silvio Meira, cientista-chefe da TDS Company, professor e fundador do Porto Digital.

Para ele, a desclassificação faz parte dos "sete estágios do luto" que o mercado passa antes de mudar. "O primeiro é a negação", diz o especialista. Com capacidade de transformar carreiras, principalmente as do setor intelectual, a IA vai exigir uma postura menos desconfiada por parte de quem cria. Meira define a IA como "outra dimensão da inteligência", um novo tipo de visão de mundo, como o digital.

Já o designer e ilustrador responsável pela edição de "Frankenstein", Vicente Pessôa, entende essa tecnologia como uma ferramenta, assim como o Illustrator ou o Photoshop, softwares comuns no design que também usam inteligência artificial. "Se orgulhar de não usar IA, para mim, é como dizer que prefere fazer uma viagem de 500 quilômetros de distância a cavalo e não de carro", alfineta.

A resistência do mercado criativo em usar ferramentas tecnológicas está longe de ser uma história nova. Oito anos depois de Mary Shelley publicar seu romance, surgiu no mundo uma tecnologia que foi preconizada como "o fim da arte e dos artistas": a fotografia.

O processo de captação por meio da luz, popularizado pelos daguerreótipos, era tido como uma ameaça. Por que alguém compraria uma tela pintada se poderia comprar uma fotografia, muito mais rápida e realista do que qualquer artista poderia reproduzir à mão?

No século 20, o cinema, o rádio, a televisão e a computação passaram pelo mesmo processo. Todos, de certa maneira, contribuíram para a popularização da técnica artística.

O professor e líder de estratégia da TDS Company André Neves lembra que, quando estudou design, nos anos 1980, os trabalhos precisavam ser feitos à mão, sem uso de interfaces digitais. Impensável nos dias de hoje, a exigência tinha objetivo de evitar o fim da profissão.

"O discurso era que o computador iria passar a fazer o trabalho de design pela gente. Vivemos um ciclo permanente de negação do futuro", diz Neves. Sem querer, ele parafraseou Mary Shelley, para quem "nada é tão doloroso para a mente humana quanto uma repentina mudança".

AMANHÃ NUNCA SERÁ COMO ONTEM

A história mostrou que pintores e artistas não deixaram de existir por conta da fotografia. O que ocorreu foi a entrada de mais talentos no disputado mercado das artes. A quantidade de obras produzidas aumentou. E o escopo do mundo artístico se ampliou de tal forma que, poucas décadas depois dos daguerreótipos, surgiram tendências da pintura que mudaram a cara da arte, como o cubismo e o expressionismo.

Pedro Garcia, artista responsável pela série Carnavais Artificiais – um dos primeiros trabalhos brasileiros de arte com inteligência artificial – acredita que a IA pode ser como a fotografia. Acrescentando a redução brutal de custos para aqueles que querem criar e imaginar novos mundos, mas não tinham acesso.

"Custa muito caro ser artista, é um mil folhas de privilégio. A inteligência artificial reduz muito esse custo, permite vias de expressões para as pessoas", argumenta Garcia.

Na criação da edição de "Frankenstein", Pessôa usou o Midjourney para ampliar as técnicas que já conhecia. "A ferramenta é feita para possibilitar que a gente faça coisas que não faria sozinho", diz o designer.

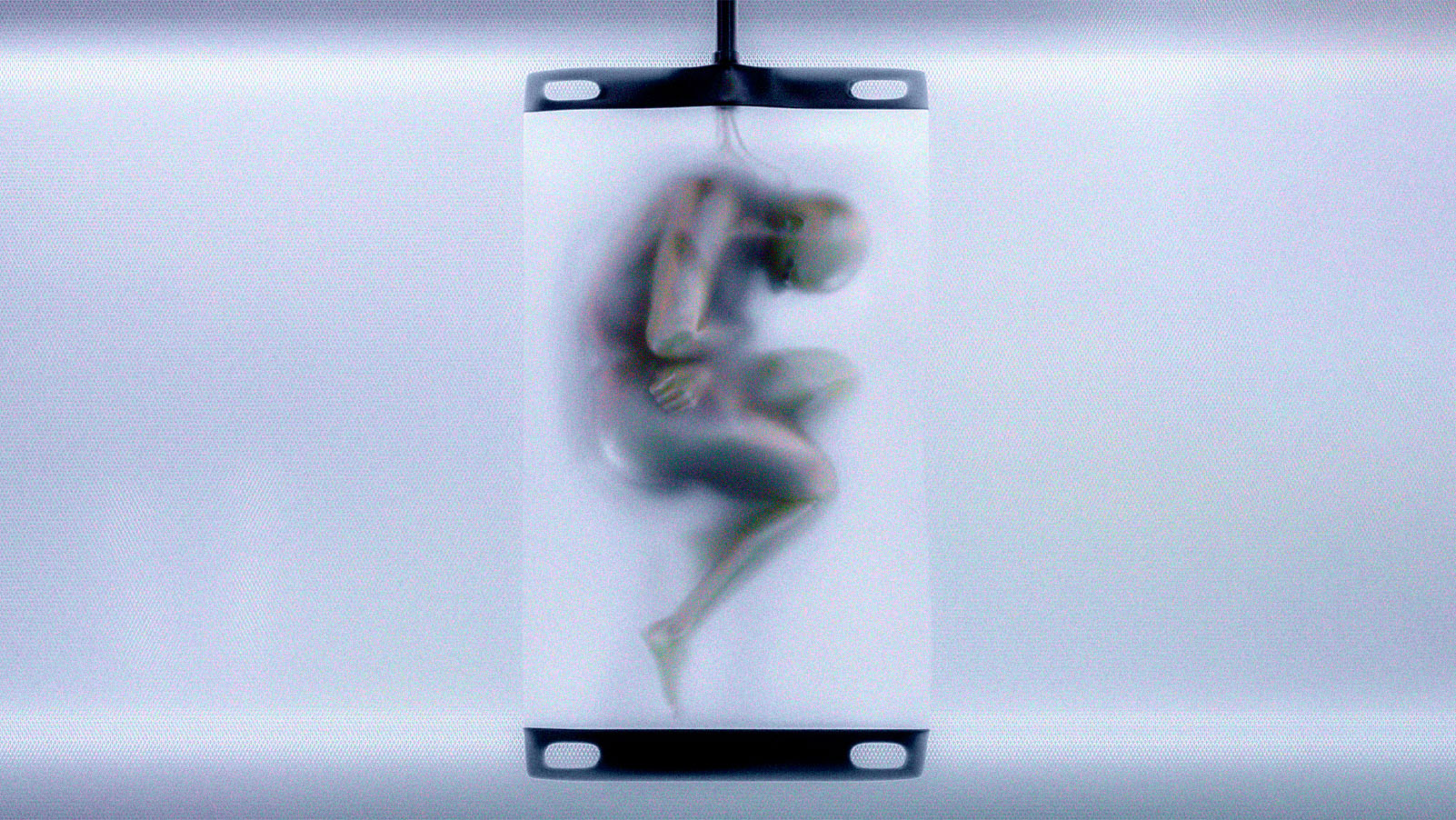

No romance de Mary Shelley, o cientista Victor Frankenstein cria um ser inteligente, com sentimento e forma humana. Feita de partes do corpo de pessoas diferentes, a criatura não se encaixa na sociedade e é rechaçada por ela.

Mesmo feito de carne e osso, "o monstro" não é visto como um cidadão. Para alguns, a ilustração produzida com IA é como essa criatura, feita de cópia de partes de criações dos outros.

A visão mostra o desconhecimento sobre como as redes neurais funcionam. Neves explica que o sistema de criação não é plágio, já que não faz colagens. As imagens da base de dados são vistas e apreendidas pelo sistema.

Não é um catálogo, e sim uma tecnologia de aprendizagem, não muito diferente dos humanos. Mas com a rapidez e a capacidade da máquina. Só no ChatGPT há mais de 1,2 trilhão de nós de informação, que criam bifurcações de aprendizado de máquina.

A questão é que o parâmetro do que é cópia por parte da IA ainda precisa ser estabelecido. Há uma certa dificuldade para definir o que é inspiração para o treinamento da máquina e o que é cópia.

"Podemos discutir a proporção do trabalho de outro artista reproduzido ali, mas não sabemos qual proporção é aceitável", aponta a head de tecnologias emergentes da Thoughtworks, Rosi Teixeira.

Se a invenção é criar a partir do caos, então estamos no lugar certo.

ESTÁ VIVO! ESTÁ VIVO!

A criação a partir de uma base de dados gigantesca não garante que obras feitas com IA sejam boas. Muito menos que ilustrações dignas de serem nomeadas como finalistas de prêmios são fáceis de criar. "A ferramenta não produz nada sozinha. E não é tão simples como parece. O desconhecimento é tão grande que pensaram que o ilustrador só apertou um botão", diz Rosi Teixeira.

O trabalho de ilustrar "Frankenstein", por exemplo, levou cinco semanas para ser produzido seguindo os temas, a visão e a história do livro. Durante o processo, Pessôa chegou a salvar 1,2 mil imagens em seu computador. No lugar do desenho, ele se ocupou de outras tarefas que ainda exigiam um olhar técnico apurado, como edição, escolha, visão e linguagem.

E aí entra outra questão discutida e rediscutida quando o assunto é arte: o que define um artista? É a obra, a visão, o questionamento? "A arte não é só o produto final, mas o processo, a evolução, a linguagem", diz Garcia.

Para Neves, é uma questão de uso de ferramentas. Mesmo a mais tecnológica depende da visão, da inteligência e do talento humano. "Se eu der a mesma máquina fotográfica que o Sebastião Salgado usa para qualquer outra pessoa, não vai ficar igual", diz o professor de design da Universidade Federal de Pernambuco.

Na visão de Rosi, no entanto, o fato de ser uma produção humana com apoio de tecnologia, não quer dizer que ela deve ser vista da mesma forma. A imagem "duplamente digital" precisa ser sinalizada para que sua natureza fique clara para o público.

Garcia, que dá cursos de "imaginação artificial", explica que o produto que cria com IA não é o mesmo do que em suas fotografias. E que deve ser visto sob um novo rótulo. Novas linguagens serão formadas com o tempo e conforme o público for se familiarizando com o resultado.

"O cinema era algo tão novo que o primeiro filme fez as pessoas correrem de medo da sala de projeção. Com o tempo, desenvolvemos formas de enxergar esse formato", diz o artista.

NADA, EXCETO O IMUTÁVEL, PODE PERDURAR

O ponto de não-retorno da IA chegou e a sociedade, como mostrou o Prêmio Jabuti, ainda não sabe como lidar com a tecnologia. Nem como limitá-la, o que é necessário debater daqui para frente. Se a IA aprende com o que vê, será que ela está vendo o que não poderia? Chegando a dados que não poderia enxergar? Reproduzindo padrões sociais que deveriam ser erradicados?

Como na obra "Frankenstein", o que vai alimentar a criatura é a reação da sociedade. Nesse sentido, a negação não ajuda. Tampouco o deslumbramento. "A sociedade precisa definir como vamos usar essa tecnologia, como já aconteceu várias vezes no passado, quando surgiram tecnologias que afetam o nosso modo de trabalho", argumenta Rosi.

A tecnologia pode, inclusive, ser um definidor entre o trabalho mediano e o excelente, já que vai aumentar o número de resultados automatizados. Para Silvio Meira, o ser humano terá que "melhorar a performance cognitiva". "Muito trabalho mediano vai ficar pelo caminho", diz o cientista.

Por outro lado, muitos trabalhos exaustivos poderão ficar menos pesados. Como no ambiente de criação, onde se normalizou períodos de trabalho muito maiores do que as 40 horas semanais. "Ninguém está calculando o quanto se vai ganhar com o fim do desgaste de quem fica eternamente numa sobrecarga de trabalho para entregar aquilo que entrega", aponta a executiva da Thoughtworks.

Estando ou não na lista de finalistas do Jabuti, a IA generativa continuará na pauta. "No final, a desclassificação foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Levantou o tema da IA, com o qual vamos conviver e teremos que lidar", pondera Pessôa. É simbólico que o livro que levantou todo esse debate tenha sido a obra-prima de Mary Shelley.

Assim como a discussão sobre inteligência artificial generativa, "Frankenstein" não é uma história sobre tecnologia ou criaturas monstruosas, sobre potências e terrores, e sim sobre como a humanidade tem o poder de criar e destruir. De fazer viver e fazer morrer. De inventar e rechaçar. De aceitar e excluir.